Teruo Ono Kyoto University

公益社団法人日本磁気学会

2025年6月より,竹村泰司会長の後を引き継ぎ,本学会の会長を務めることになりました.日本学術振興会第137委員会を母体に,1977年に「日本応用磁気学会」として発足した本学会は2年後に50周年を迎えます.本学会会長を受けるにあたりまず考えたのは,学会の存在意義です.日本応用磁気学会誌第1巻1号に,初代会長大島信太朗氏による「日本応用磁気学会の発足に当たって」との論説があり,「この学会は,応用磁気137委員会の伝統を活かして応用磁気に関する学問と技術の向上に貢献することは勿論のこと,研究成果および情報を学界ならびに工学会に広く提供して,応用磁気に関する学問技術の進歩発展に貢献しようとするものであります」とあります.本学会の目指すべきところは50年後の現在も不変であると考えます.

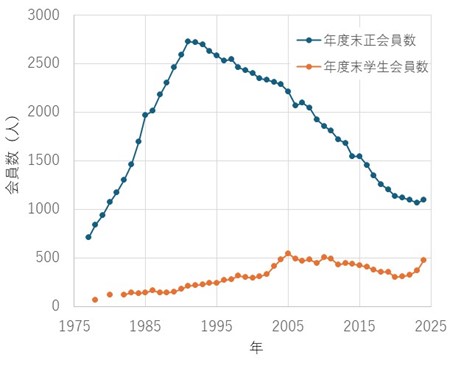

一方,学会を取り巻く環境は50年間で変わってきていると感じます.以下に示す図は会員数の推移を示しています.発足以来順調に増えていた会員はバブル崩壊とともに一転減少へと向かいます.一方,学生会員数を見ると,バブル崩壊の影響を受けずに増加しています.2000年代の学生数の急増はスピントロニクス分野の成長によるものと推察されますが,残念ながら大きな産業創出には至らず産業界の会員が退会せざるを得ない時期が長く続いてきたといえます.

サマースクールの講義タイトルをみますと,永久磁石・軟磁性材料・磁性薄膜・電力磁気・生体磁気・スピントロニクス・磁気記録・磁気センサ・量子コンピュータと,本学会の関わる研究分野が多岐に渡ることが理解されます.これらの研究分野は,磁気に関連しながらも,他の複数の分野との境界領域に存在しています.磁気を中心に他分野との学際領域を切り拓いてきたことこそが磁気学会の真骨頂であり,今後の進むべき道を示しいると考えます.ここ数年で学生数が回復し,昨年には正会員数も上昇に向かったことは,既に新しい分野が育まれ始めているともとらえられます.

本学会には,専門研究会のような新規分野創出のための仕組みが先人たちによって既に構築されています.会員の皆様には,本学会で育った分野をさらに発展させていただくとともに,他学会を中心に活躍されている研究者とも連携して,新規学際分野育成にも注力いただきたいと思います.50年にわたり,学界と工学会の学際領域を切り拓き,応用磁気に関する学問技術の進歩発展に貢献してきた磁気学会こそが,新たな学際領域に挑戦し,そこから新産業を創出する力を持っていると思います.

<略 歴>

1991年 京都大学 理学部 卒業

1993年 京都大学 大学院理学研究科 化学専攻修士課程修了

1996年 同 博士課程修了,博士(理学)

1996年 日本学術振興会特別研究員

1997年 慶應義塾大学 理工学部 物理学科 助手

2000年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 講師

2002年 同 助教授

2003年 京都大学 化学研究所 助教授(併任)

2004年 京都大学 化学研究所 教授(現在に至る)

本学会における活動

2002年~2015年 編集・論文委員(その間、2005年~2009年 編集幹事)

2009年~2013年 サマースクール講師

2016年~2020年 理事(編集)

2022年~現在 スピントロニクス専門研究会 代表世話人

2023年~2024年 副会長

2024年~現在 初等磁気工学講座 講師